IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI VENOSA

Il Museo, secondo quanto definito nella Legge istitutiva, ha il compito di tutelare, indagare, conservare, valorizzare, esporre al pubblico e promuovere la conoscenza del Patrimonio Archeologico di Venusia e del suo territorio. La missione è quella di rendere consapevoli cittadini, scuole e associazioni, della propria storia e identità, garantendo loro l’opportunità e il diritto di fruizione, ai fini dell’educazione alla cultura del rispetto della conoscenza e valorizzazione del Bene Culturale e del suo contesto di appartenenza.

Il Museo Archeologico Nazionale di Venosa è stato inaugurato il 3 novembre 1991, in concomitanza con le celebrazioni del bimillenario della morte del grande poeta latino Quinto Orazio Flacco, che a Venosa ebbe i natali, in alcuni locali restaurati del castello Pirro Del Balzo (bastioni delle torri e corridoi di collegamento di questi).

All'inaugurazione hanno partecipato, oltre a tutta la cittadinanza venosina, alla dott.ssa Mariarosaria Salvatore (curatrice dell’allestimento), il senatore Luigi Covatta, sottosegretario del Ministero pei i Beni Culturali e Ambientali il prof. Francesco Sisinni, Direttore Generale del Ministero, e personalità politiche locali e regionali.

Sono stati esposti importanti collezioni di corredi funerari e dei materiali di abitato ed epigrafici venuti alla luce a seguito di campagne di scavo condotte a partire dagli anni sessanta.

Nella stessa giornata, è stato aperto al pubblico il Parco Archeologico.

Il 17 maggio 2021 è stato inaugurato il nuovo allestimento espositivo ed il museo è stato intitolato al grande archeologo Mario Torelli, a giusto riconoscimento del suo grande impegno per le conoscenze archeologiche del territorio e per gli importanti ritrovamenti legati al suo nome.

Nel percorso espositivo il racconto storico, fatto attraverso gli oggetti esposti e la pannellistica, è arricchito da una grande quantità di informazioni (immagini d’epoca, fotografie, ricostruzioni 3d di alcuni edifici, animazioni virtuali, video, panotour) contenute nei touch screen collocati all’inizio di ogni sezione.

A disposizione del visitatore sono presenti audioguide e un tablet dedicato all'Auguraculum, un'opera fortemente identitaria della collezione, che racconta i dettagli dell’edificio e della cerimonia rituale.

Completano il percorso alcune gigantografie contenenti ipotesi ricostruttive di edifici e paesaggi e tre videomapping di grande effetto visivo.

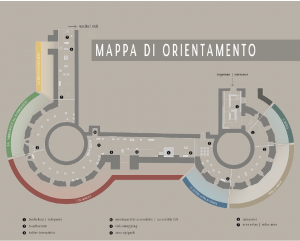

Il Museo è allogato nel Castello Pirro del Balzo, e tutto il percorso espositivo è aperto alla fruizione: 3 bastioni e 2 corridoi di collegamento delle torri.

La costruzione del castello fu iniziata nel 1470 da Pirro del Balzo, come postazione difensiva e non concepito come dimora del Signore.

Nel punto in cui esso sorge era situata l'antica cattedrale dedicata a S. Felice a sua volta costruita su resti di un imponente castellum aquae, eretto in opera laterizia nel corso del II sec. d.C. Nel XVI sec. , con l'arrivo dei principi Gesualdo da fortezza militare diventa residenza nobiliare.

Nella seconda metà del 1800 il castello venne acquistato dalla famiglia Bozza dal Comune di Venosa, che ne fece vari usi (scuole, case popolari, residenza di partiti, ecc.).

Dopo il terremoto del 1980, sono iniziati i lavori di restauro che hanno cambiato la destinazione d’uso del monumento facendolo diventare “contenitore culturale”, infatti ospita il Museo Archeologico Nazionale di Venosa, la biblioteca comunale, la sede dell'Enoteca regionale Lucana.

Una sala del catello Pirro Del Balzo, con soffitto affrescato e dedicata al grande madrigalista, principe Carlo Gesualdo, ed il loggiato, vengono utilizzati per esposizioni (laddove la manifestazione non possa essere condivisa dall'Ente c'è da sostenere un costo per il fitto temporaneo).

La sala del trono, sempre ubicata all'interno del castello Pirro Del Balzo, ospita convegni (laddove la manifestazione non possa essere condivisa dall'Ente c'è da sostenere un costo per il fitto temporaneo).

Contattateci per ulteriori informazioni.

IL PERCORSO ESPOSITIVO

La sezione iniziale racconta la storia del museo, della città di Venosa e del suo territorio attraverso testi e immagini. Nel touch screen collocato a inizio sezione sono presenti contenuti interattivi suddivisi per tematiche: la storia del Museo, la storia della città, i personaggi illustri, la storia del territorio, la storia degli scavi e degli studi, il patrimonio invisibile, per saperne di più. Ad essi il visitatore accede guidato dalla sua curiosità, da protagonista sceglie cosa approfondire e a che livello di dettaglio.

In questa sezione viene presentata la città e il territorio prima dell’arrivo dei Romani.

Venosa sorge nella parte più interna della Daunia dove tra il 500 e il 400 a.C. iniziano ad affacciarsi gruppi di Sanniti. Come ricorda Tito Livio, Sanniti scesi da Nord occupano Lucera, spingendo i Dauni di Arpi intorno al 326 a.C. a chiedere l’intervento di Roma, che fa così la sua comparsa negli scenari apuli. Nel territorio della futura colonia di Venusia gli abitati dauni di maggiori dimensioni sono Forentum e Bantia.

Nel 291 a.C. il console Lucius Postumius Megellus toglie ai Sanniti "la popolosa città di Venosa" ma nel sito della colonia, ad oggi, non sono state trovate tracce evidenti di un centro preesistente. La “Venosa preromana” deve essere identificata altrove.

La storia di Venosa inizia con la fondazione della colonia latina nel 291 a.C.

La pianificazione del nuovo centro urbano rappresenta un profondo cambiamento nel mondo daunio privo di città, insieme all’organizzazione del territorio, diviso ed assegnato ai coloni venuti da lontano, ed al collegamento a Roma tramite la più importante delle vie consolari: l'Appia.

L’impianto urbano presenta grandi isolati rettangolari, delimitati dalle strade, nei quali si edificano velocemente edifici pubblici e privati. Non sono stati ritrovati, al momento, resti di edifici sacri. Le

uniche tracce dell'esistenza di luoghi di culto sono le lastre architettoniche e gli ex voto, rinvenuti nei pressi delle terme e nell’area dell’anfiteatro, dove si ipotizza la presenza di una stipe votiva.

Alla pianificazione iniziale si deve la definizione degli spazi pubblici, primo fra tutti il Foro, identificato nella zona dell’attuale piazza Orazio.

Per quanto riguarda l’organizzazione politica ed amministrativa della colonia latina, la documentazione epigrafica attesta la presenza di un Senatus, mentre la documentazione numismatica documenta l’esistenza di una zecca che produce una ricca e varia monetazione in bronzo.

Dopo la guerra sociale del 90-89 a.C. la colonia viene trasformata in municipium, inserito nella tribus Horatia.

Intorno al 41 a.C. Venosa è sede di una nuova colonia, assegnata ai soldati romani degli eserciti dei ‘triumviri’ Antonio, Ottaviano e Lepido, che avevano sconfitto gli uccisori di Cesare.

La deduzione di una nuova colonia determina la riorganizzazione del territorio e la ristrutturazione della città, sia nell’ambito dell’edilizia pubblica che di quella privata. Tra gli interventi più significativi c’è senza dubbio la pavimentazione dell’area del Foro, di cui è stato possibile ricostruire la iscrizione in essa inglobata, attraverso un suggestivo videomapping che assembla virtualmente i grandi blocchi riutilizzati nella chiesa Incompiuta.

Il programma di riqualificazione urbana al tempo di Augusto (27 a.C.-14 d.C.) prevede la costruzione di grandi edifici pubblici: le terme e l’anfiteatro. Forse al medesimo intervento è da riferire la costruzione del teatro o di un teatro coperto (odeion), attestato dal ritrovamento di una scultura raffigurante un telamone, reimpiegata in un portico medievale.

Nella piena età imperiale (fra il 100 e il 200 d.C.) viene costruito l’edificio termale, noto come “Casa di Orazio”, ancora visitabile nel quartiere della Cattedrale. Complessivamente l’impianto urbano impostato con la deduzione della colonia repubblicana del 41 a.C. non subisce grandi cambiamenti fino all’età tardoantica.

Altri due suggestivi videomapping arricchiscono questa sezione. Si tratta della ricostruzione di un interno di una domus con mosaico pavimentale e affresco parietale e della ricostruzione virtuale di un combattimento tra gladiatori come suggerisce un frammento di affresco che ritrae una scena di lotta.

In età tardoantica Venosa conserva invariato l’impianto urbano e gode di una notevole prosperità economica in cui un ruolo importante è svolto dalla comunità ebraica locale.

A partire dal 400 d.C. inizia un lento processo di destrutturazione particolarmente evidente nel settore nordorientale della città dove, sulle grandi domus, si impianta il complesso episcopale, legato al vescovo Stefano (498 e il 504 d.C.), che determina una netta cesura nello sviluppo urbano di questa zona e diviene l’elemento catalizzatore della città.

La città altomedioevale vive un processo di abbandono, dovuto a un progressivo calo demografico e ai violenti terremoti. Dopo il 600 d.C. la città subisce le incursioni dei Bizantini (662-663) e degli Arabi (851-873). La costruzione dei grandi complessi monastici, e soprattutto dell’abbazia della SS. Trinità, segna una svolta epocale e il passaggio alla città medievale fortemente legata alla presenza normanna.

Nel territorio, in età tardoantica, si riscontra una situazione di dinamico cambiamento.

Prevalgono ancora le grandi ville, molte delle quali con continuità di vita dall’età imperiale, che si ampliano e trasformano in villaggi.

Il paesaggio rurale altomedievale, ancora poco conosciuto, evidenzia in generale un popolamento più rarefatto: le ville si destrutturano e scompaiono con la guerra greco-gotica (535-553). Compaiono i centri fortificati, spesso di altura, che in alcuni casi si trasformeranno in castelli a partire dal 1000. Villaggi, chiese e monasteri costellano la campagna che torna a rivivere con l’arrivo dei Benedettini e dei Normanni.

Dopo il Mille, l’arrivo dei Normanni avvia la ripresa della città e del territorio. Fondamentale per la politica di espansione è la fondazione dell’abbazia della SS. Trinità, una delle più ricche e potenti dell’Italia meridionale, il cui progetto di ampliamento rimane “incompiuto” a causa della soppressione del monastero, voluta nel 1297 da papa Bonifacio VIII.

Venosa è un centro importante che, alla fine del 1300, assume i caratteri della città medievale. Alla fine del 1400 la città, sotto la guida di Pirro del Balzo, vive un momento di grande fervore edilizio con la costruzione di due importanti edifici: il castello e la nuova cattedrale, dedicata a Sant’Andrea.

Diventano questi i due punti focali della città rinascimentale.

Il Rinascimento è il periodo di massima fioritura per Venosa. I principi Gesualdo, feudatari della città, ne fanno un vivace e importante centro di attività culturali e artistiche.

Nel territorio la organizzazione feudale normanna favorisce il ripopolamento con la nascita di numerosi villaggi e la fondazione di nuove città. In questo paesaggio i monasteri e le abbazie di San Nicola di Morbano, di S. Maria di Banzi e della SS. Trinità rivestono un ruolo importante nel controllo del territorio.

In età sveva e poi angioina l’impatto delle crisi agricole e della peste del 1347 investe queste aree.

Le potenti abbazie decadono, molti siti fortificati vengono abbandonati e sopravvivono quelli che si trasformano in abitati più ampi con continuità di vita fino ad oggi.

Con la successiva dominazione degli Aragonesi i cambiamenti socio-economici innescati dalla crisi del 1300 annullano il vecchio mondo medievale e segnano il passaggio all’età moderna.

BIGLIETTERIA

5,00 € intero Museo archeologico nazionale Mario Torelli di Venosa

2,00 € agevolato Museo archeologico nazionale Mario Torelli di Venosa, per i cittadini dell’Unione europea di età compresa tra i 18 e i 25 anni

5,00 € Parco Archeologico di Venosa

8,00 € Cumulativo Museo archeologico nazionale Mario Torelli di Venosa e Parco Archeologico di Venosa (i biglietti cumulativi sono valevoli per tre giorni dalla data del primo ingresso)

12,00 € Museo archeologico nazionale Mario Torelli di Venosa integrato con il Museo Archeologico Nazionale del Melfese "M. Pallottino" ed il Parco Archeologico di Venosa (i biglietti cumulativi sono valevoli per tre giorni dalla data del primo ingresso)

Gratuito per i cittadini sotto i 18 anni e per gli aventi diritto.

Biglietterie:

- Museo Archeologico Nazionale “Mario Torelli” di Venosa, Castello Pirro del Balzo, Piazza Castello, 85029 Venosa (PZ), tel. 0972/36095

- Parco Archeologico di Venosa, SP 18 Ofantina, 85029, Venosa (Pz), tel. 0972/36095

![]()

Online sul portale e-ticketing dei Musei Italiani al seguente link:

- AREA ARCHEOLOGICA DI VENOSA https://portale.museiitaliani.it/b2c/#it/buyTicketless/4dc06e19-1afe-414a-8cca-bd32db0f0b0e

- MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE VENOSA https://portale.museiitaliani.it/b2c/#it/buyTicketless/ae43b63d-385b-414d-8019-6227961a5270

Numero di telefono dell'helpdesk per i visitatori, a supporto dell'acquisto on line dei biglietti, attraverso il servizio di e-ticketing di Musei italiani: +39 06 87570182

Il biglietto acquistato non è rimborsabile.

La biglietteria del Museo chiude mezz'ora prima della chiusura del Museo.

La biglietteria del Parco Archeologico chiude mezz'ora prima della chiusura del parco.

- Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.00

- Chiusura Martedì mattina - Martedì pomeriggio aperto dalle ore 14.00 alle ore 20.00

ORARIO PARCO

- Lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica: dalle ore 9 a un'ora prima del tramonto

- Martedì dalle ore 9 alle ore 13.45.

L’ingresso nei musei, monumenti, gallerie ed aree archeologiche dello Stato è gratuito per i visitatori che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I visitatori che hanno meno di 12 anni debbono essere accompagnati. Inoltre, l’ingresso è gratuito in Archivi e Biblioteche per tutti i visitatori

Ingresso Gratuito ai sensi del DM 11 dicembre 1997, n. 507 e s.m.i. :

direttamente presso le biglietterie delle sedi espositive, tramite esibizione di un documento attestante una delle seguenti condizioni:

- alle guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della propria attività professionale, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità (Circolare 20-2016 DG-MU.pdf);

- agli interpreti turistici dell'Unione europea quando occorra la loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida licenza rilasciata dalla competente autorità;

- al personale del Ministero della Cultura;

- agli Ispettori e ai Conservatori onorari del Ministero della Cultura;

- ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);

- ai membri dell'l.C.C.R.O.M. (International Center for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property);

- ai cittadini che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età; i visitatori minori di anni dodici debbono essere accompagnati;

- ai docenti ed agli studenti iscritti alle facoltà di architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico artistico delle facoltà di lettere e filosofia, o a facoltà e corsi corrispondenti istituiti negli stati membri dell’Unione europea. Il biglietto gratuito è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l’anno accademico in corso;

- ai docenti e agli studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell’Unione europea. Il biglietto è rilasciato agli studenti mediante esibizione del certificato di iscrizione per l’anno accademico in corso;

- al personale docente della scuola, di ruolo o con contratto a termine, dietro esibizione di idonea attestazione rilasciata dalle istituzioni scolastiche, sul modello predisposto dal MIUR;

- ai portatori di handicap e ad un loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria;

- agli allievi delle scuole di alta formazione del Ministero (Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, Opificio delle Pietre Dure, Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario);

- agli operatori delle associazioni di volontariato che svolgono, in base a convenzioni in essere stipulate con il Ministero ai sensi dell’art. 112, comma 8 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attività di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali;

previa richiesta:

- a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private dell'Unione Europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa prenotazione e nel contingente stabilito dal direttore dell’Istituto o del luogo della cultura;

- per ragioni di studio o di ricerca attestate da Istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri, nonché da organi del Ministero, ovvero per particolari e motivate esigenze i direttori degli Istituti o dei luoghi della cultura possono consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso gratuito per periodi determinati;

- per motivi di studio o di ricerca attestate da Istituzioni scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e di cultura italiani o stranieri, nonché da organi del Ministero, ovvero per particolari e motivate esigenze il direttore generale musei può rilasciare a singoli soggetti tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti gli Istituti e luoghi della cultura, nonché individuare categorie di soggetti alle quali consentire, per determinati periodi, l’ingresso gratuito ai medesimi luoghi;

Ulteriori gratuità:

- agli allievi dei corsi di alta formazione delle Scuole del Ministero - Istituto Centrale per il Restauro, Opificio delle Pietre Dure, Scuola per il Restauro del Mosaico- (lettera circolare prot. 2288 del 19-04-2001.pdf);

- agli Ispettori e Conservatori onorari del Ministero;

- ai cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), si applicano le disposizioni sull’ingresso gratuito e agevolato previste dal decreto ministeriale 20 aprile 2006, n. 239, art 1, comma 3, di modifica del dm 507/1997 (DM 11 dicembre 2007.pdf);

- ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a musei, aree e parchi archeologici gestiti dallo Stato, a seguito di esibizione di idoneo documento comprovante l'iscrizione all'AIRE, limitato agli anni 2021, 2022, 2023.

- agli operatori delle associazioni volontariato attive, tramite apposite convenzioni, presso le sedi periferiche del Ministero;

- ai Militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale;

- ai giornalisti in regola con il pagamento delle quote associative, mediante esibizione di idoneo documento comprovante l'attività professionale svolta (agevolazione concessa per la durata di un triennio - DDG del 7-09-2022, n. 951 DG-Musei.pdf);

Agevolazioni:

- Dal 28 febbraio 2019, per i cittadini dell’Unione europea di età compresa tra i 18 ed i venticinque anni l’importo del biglietto di ingresso è pari a 2,00 euro. Le medesime agevolazioni si applicano ai cittadini di Stati non facenti parte dell’Unione Europea, a condizione di reciprocità (DM 9-01-2019 n. 13.pdf);

- Il Ministero ha aderito all’iniziativa “Bonus 18enni” che consente agli aventi diritto di poter accedere a tutti i luoghi della cultura statali a pagamento, usufruendo dei buoni spesa generabili tramite un’applicazione informatica (www.18app.italia.it) a partire dal 1 novembre 2016 ( Circolare 55_2016 DG-MU.pdf e Circolare 67_2016 DG-MU.pdf);

- Il Ministero ha aderito all’iniziativa “Carta del Docente” per quanto riguarda l’accesso agli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee con percorso separato dall’ordinario percorso di visita. Gli aventi diritto possono accedere a tali spazi a pagamento, usufruendo dei buoni spesa generabili tramite un’applicazione informatica (cartadeldocente.istruzione.it), attiva a partire dal 30 novembre 2016 (Circolare 77-2016 DG-MU.pdf).

Ingresso Libero:

- E' consentito l'ingresso libero in occasione di particolari avvenimenti, sia in ambito nazionale che locale, resi noti attraverso il sito web del MiC;

- COVID-19 dopo la sospensione, sono riprese dal 1 aprile 2022 le domeniche gratuite al museo (vedi comunicato stampa di sospensione | vedi comunicato stampa di ripresa).

A disposizione del pubblico la:

Carta della qualità dei servizi al cittadino del museo

Carta della qualità dei servizi al cittadino del parco

Disclaimer

Si comunica che questo istituto si impegna per offrire al pubblico un orario di visita quanto più esteso possibile, nel rispetto dei criteri dell’apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali previsti dal D.M. del 30 giugno 2016, in attesa che vengano espletate le previste procedure concorsuali finalizzate al superamento delle attuali carenze organiche e al conseguente incremento del personale in servizio.

WC (anche per disabili), presenza di barriere architettoniche.

Facilità di parcheggio davanti al Castello.

- Consigli utili: possono entrare gruppi di 20 persone alla volta, le vetrine non possono essere toccate, non introdurre né cibo né bevande, le foto possono essere realizzate per uso strettamente personale, possono entrare animali di piccola taglia solo se tenuti in braccio.

Percorsi educativi al Museo

In linea con le più recenti proposte europee e internazionali, l’attività educativa propone una riflessione sui beni culturali, dando la possibilità di scegliere all'interno di una ricca proposta tematica e interdisciplinare.

I diversi percorsi proposti affrontano la storia delle opere del museo dalle origini ai giorni nostri e si focalizzano sulla successione dei momenti dell’evoluzione umana e delle epoche.

I Servizi Educativi progettano, organizzano e coordinano le attività didattiche del Museo, la missione è quella di:

- promuovere la migliore fruizione del Museo presso pubblici differenziati;

- assumere il pubblico del museo, in particolare quello scolastico, come “comunità” di riferimento, in modo da coinvolgerlo in attività centrate su pratiche di osservazione partecipata e intensiva delle raccolte;

- favorire la fruizione attiva delle collezioni da parte dei visitatori tramite una didattica comparativa e contestualizzante, costruita per distinguere e non per omologare i contenuti provenienti dalle collezioni del museo;

- promuovere la critica antropologica delle identità e delle differenze guidando il visitatore alla “disposizione” riflessiva dello sguardo, in modo da valorizzare le diversità e relativizzare il giudizio sulle altre culture alla realtà storica dei particolari contesti.

E' possibile contattare il nostro staff per ulteriori dettagli.

ORGANIZZA LA TUA VISITA

Il Museo, ubicato all'interno del castello di Venosa, presenta le fasi più antiche della presenza dell'uomo nel territorio di Venosa, testimoniate dal frammento di femore di homo erectus (circa 300.000 anni fa), tra i più antichi rinvenuti in Europa. Monete, elementi di decorazione architettonica, ceramiche permettono di definire e seguire la storia politica e culturale della città romana sino alle fasi più tard

Contatta il personale del Museo per avere a tua disposizione una guida e scegliere il percorso più adatto alle tue esigenze.

E' possibile contattare il nostro staff per ulteriori dettagli.

Per il personale docente ed i gruppi organizzati il museo offre dei pacchetti personalizzati.

E' inoltre disponibile il servizio di visita guidata con prenotazione.

E' possibile contattare il nostro staff per ulteriori dettagli.

RETE MUSEALE DELLA BASILICATA

Il Museo Archeologico Nazionale e il Parco Archeologico di Venosa fanno parte dei Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa.